投資だけでFIREを目指すのは現実的に難しい――

そう感じている方も多いのではないでしょうか。

そんな方に「二刀流戦略」で解決策を示します。

実際、生活費をすべて資産運用でまかなうには、かなりの資金力が必要です。

しかも市場は常に変動し、不安も尽きません。

そこで私が実践しているのが、「マイクロ法人×個人事業主の二刀流」で資産を増やす戦略です。

具体的には、法人でWeb制作やブログを運営しつつ、個人事業主では土地を法人に貸して不労所得を得る――こうした実務ベースの併用戦略が、私の在宅FIREの基盤になっています。

この記事では、在宅でできる働き方や、マイクロ法人と個人事業主を併用することで得られる節税・社会保険料の最適化など、7つの具体策を紹介します。

すべて私自身が「障害を抱えた在宅ワーカー」として実践してきた内容です。

FIREはゴールではなく、「自宅で人生を再設計するためのスタートライン」。

その現実的な方法として、「二刀流」の考え方がきっとあなたのヒントになるはずです。

収入源を分散する:マイクロ法人×個人事業主の“二刀流”戦略

FIREを目指すなら、収入源を1つに依存しない「マイクロ法人×個人事業主の二刀流」が有効です。

会社勤めを辞めて在宅ワークに切り替えると、収入の不安定さが大きな課題になります。

1つの収入源に依存していると、万が一のときにゼロになってしまうリスクがあり、精神的にも不安がつきまといます。

そこで私が実践しているのが、マイクロ法人と個人事業主の両方を使い分ける“二刀流”で複数の収入源をつくる方法です。

法人と個人で契約や業務内容を分けることで、取引の幅も広がり、リスク分散にもつながります。

私の収入源の3本柱

- マイクロ法人:Web制作・ブログ運営・不動産賃貸(すべて在宅)

- 個人事業主:土地の賃貸(これも在宅管理)

- 投資:インデックス投資(法人・個人の両方で運用中)

このように、「法人」=信用力を活かした契約収入の受け皿、「個人」=生活費をまかなう最低限の収入、と役割分担することで、安定したキャッシュフローを維持しています。

FIRE後の生活を安定させるには、まず「収入源の設計」が出発点です。

その第一歩として、マイクロ法人と個人事業主の“二刀流”戦略をぜひ検討してみてください。

在宅でFIREを目指すための全体像や、法人×個人の使い分けについては、以下の記事で詳しく解説しています。

節税の土台を作る:マイクロ法人で活かす税制メリット

FIREを目指すなら、「節税こそが収入源」とも言えるほど、税制の活用がカギになります。

マイクロ法人を使えば、個人では使えない控除や経費の仕組みも一気に使えるようになり、所得を圧縮して可処分所得を最大化できます。

たとえば、在宅ワークで必要なパソコン代・通信費・家賃の一部などを法人の経費として計上すれば、税負担を抑えつつ生活費をまかなうことが可能になります。

さらに、所得を役員報酬として分散すれば、社会保険料の調整もでき、支出の最適化にもつながります。

こうした税制の恩恵を活かすことで、単なる節約にとどまらず、

「固定費を削って、投資に回せるお金を生む」=FIRE資金を加速させるという戦略がとれます。

私の節税インパクト

| 項目 | 節税インパクト |

|---|---|

| 通信費・電気代の法人計上 | 年間約10万円の経費化 |

| パソコン・ソフトなどの消耗品 | 年間15〜20万円を法人負担に |

| 社会保険料の最適化 | 月数万円のキャッシュフロー改善 |

マイクロ法人の“二刀流”を活かせば、在宅でも無理なくFIRE資金を積み上げる仕組みが構築できます。

控除・経費の具体例はこの記事で詳しく解説しています。

また、会計や税務の管理に不安がある方は、マネーフォワード クラウド会計 ![]()

![]()

私自身、法人設立からずっと活用しており、帳簿・決算書の作成を在宅で完結できています。

会計と申告を仕組み化する:クラウドサービスで効率UP

FIREを目指すなら、会計と申告は“自動化・仕組み化”がカギです。

マイクロ法人と個人事業主の“二刀流”では、それぞれ帳簿づけや申告の業務が発生しますが、クラウドサービスを使い分けることで、在宅でも正確・効率的な管理が可能になります。

私自身も、はじめは「帳簿は自分で、申告は税理士に任せる」というスタイルからスタートし、現在は法人・個人どちらの申告も税理士に依頼しています。

しかし、帳簿や日々の管理は今もクラウドサービスで効率化を徹底しており、手間やストレスを最小限に抑える仕組みができあがっています。

私のクラウドサービスの使い分け

私が使い分けているのは、以下の2つのサービスです。

マイクロ法人では「マネーフォワード クラウド会計」で決算書まで自動作成

- マネーフォワード クラウド会計で、仕訳・帳簿・決算書の作成まで自動化

- 税務申告書の作成は対象外のため、税理士に提出用データとして連携

- 日々の経理業務は自動連携・自動仕訳で、在宅でもラクに完結できます

私はマイクロ法人の設立初期から「マネーフォワード クラウド会計」を使っています。

仕訳から帳簿づけ、決算書の作成までがスムーズに進み、一人社長でも運用しやすい設計です。

税務申告は税理士さんに任せつつ、日常の経理は自分で効率化したい方にぴったりです。

個人事業主では「マネーフォワード クラウド確定申告」で申告書まで自動作成

- マネーフォワード クラウド確定申告で、青色申告に必要な帳簿を自動作成

- 確定申告書まで作成できるので、初心者でもひと通りの対応が可能

- 私も当初はこのサービスだけで、自力で確定申告を完了してました

このように、「帳簿=クラウドで管理」「申告=税理士に任せる」という役割分担を明確にすることで、在宅で完結しつつ、制度のメリットも最大限に活かすことができます。

個人事業主の確定申告には「マネーフォワード クラウド確定申告」を使っていました。

青色申告にも対応していて、確定申告書まで自動作成できるので、初めてでも自力で完了できる安心感がありました。

今は税理士さんに任せていますが、「まずは自分でやってみたい」方にはとてもおすすめです。

マイクロ法人の会計処理を始める方向けに、以下の記事もおすすめです。

信頼を得る:口座・住所・登記の整備が与える印象

在宅ワークでも、ビジネスを行う以上「信頼」は欠かせない資産です。

マイクロ法人の設立後は、法人口座の開設・登記住所の明記・登録情報の整備といった「見える信用」を整えることで、仕事のチャンスが広がります。

たとえ在宅での事業でも、

- 登記住所が曖昧なまま

- 法人口座が未開設

といった状態では、「ちゃんとした法人」と見なされず、取引で不利になるケースも。

特に、登記住所と口座名義の整合性は、信頼性を示すうえでの基本です。

法人名義の通帳や履歴事項全部証明書など、提出を求められる場面は意外と多く、整備が甘いと「看板」が効かなくなってしまいます。

私が法人設立直後に整えたこと

- 住信SBIネット銀行で法人口座を開設(ネットバンクでも十分に信頼性あり)

- 登記住所は自宅で問題なし(郵便・行政手続きもスムーズ)

- 名刺や請求書には法人名・登記情報を明記し、オンラインでも見た目で信頼感を整備

このような小さな積み重ねで、Web制作などの契約獲得もスムーズになり、仕事の幅が自然と広がりました。

まずは「信頼される法人運営」の第一歩として、口座・住所・登記の整備から始めてみましょう。

口座開設時の注意点・必要書類など、実体験ベースで詳しく解説しています。

社会保険を設計する:収入に応じた保険料の最適化

FIREを目指すうえで重要なのが、「社会保険の仕組みを理解し、負担を最適化すること」です。

会社員を辞めると、健康保険・年金・介護保険などへの加入と管理はすべて自己責任となります。

特に、在宅での働き方では収入が安定しづらいため、保険料の重さがのしかかる場面も少なくありません。

そこで有効なのが、マイクロ法人で「代表取締役=役員報酬」を自分で決める仕組み。

報酬を調整することで、法的に適切な範囲で保険料の負担をコントロールすることができます。

私の社会保険設計

私が実際に行っている社会保険設計は、次のとおりです:

| 項目 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 健康保険 | 協会けんぽ(法人加入) | 役員報酬に応じて保険料を調整可能 |

| 年金 | 厚生年金(法人役員報酬に連動) | 節税と将来の保障を両立できる |

| 介護保険 | 40歳以降、厚生年金と連動 | 年齢と報酬に応じて自然に反映される |

このように、役員報酬を調整しながら法人の経費として計上できる仕組みは、FIRE戦略における「節税と保障の両立」に直結します。

特に、マイクロ法人と個人事業主をうまく組み合わせれば、

社会保険料の「最適化+手取り確保+安心感」を実現できるのが大きなメリットです。

社会保険のコストも含めた「FIREの設計全体像」については、以下の記事もあわせて読むのがおすすめです。

投資のステージに進む:SBI証券×新NISAで資産を増やす

在宅でFIREを目指すには、「稼いだお金をどう増やすか」がカギになります。

その第一歩として私が選んだのが、SBI証券を使った新NISAでのインデックス投資です。

働き方や法人運営で得た収入を「使うだけ」では、FIREの実現は遠のきます。

だからこそ、そのお金を非課税で育てられる「新NISA」を使って投資に回すことで、「収入 → 資産」という流れをつくるのです。

SBI証券のメリット

- つみたて投資枠・成長投資枠のどちらにも対応

- クレカ積立でVポイント還元

- マネーフォワードとも連携可能

初心者にもやさしく、非課税制度を最大限に活用できる環境が整っています。

私たち夫婦はSBI証券×新NISAで、年初一括投資

私自身、2024年からSBI証券×新NISAで、S&P500に年初一括投資を継続中です。

より安定志向の奥さんは、オルカン(全世界株式)で新NISAをフル活用しています。

このように、家計単位で非課税枠を最大限に使うことで、資産形成のスピードを加速させています。

特にFIREを目指すなら、「稼いだら投資で育てる」仕組みも欠かせません。

SBI証券なら、初心者でも迷わず始められ、投資のベースを固めることができます。

「SBI証券×新NISA」の始め方や比較記事は以下もご参考ください。

SBI証券の口座開設はこちらからどうぞ

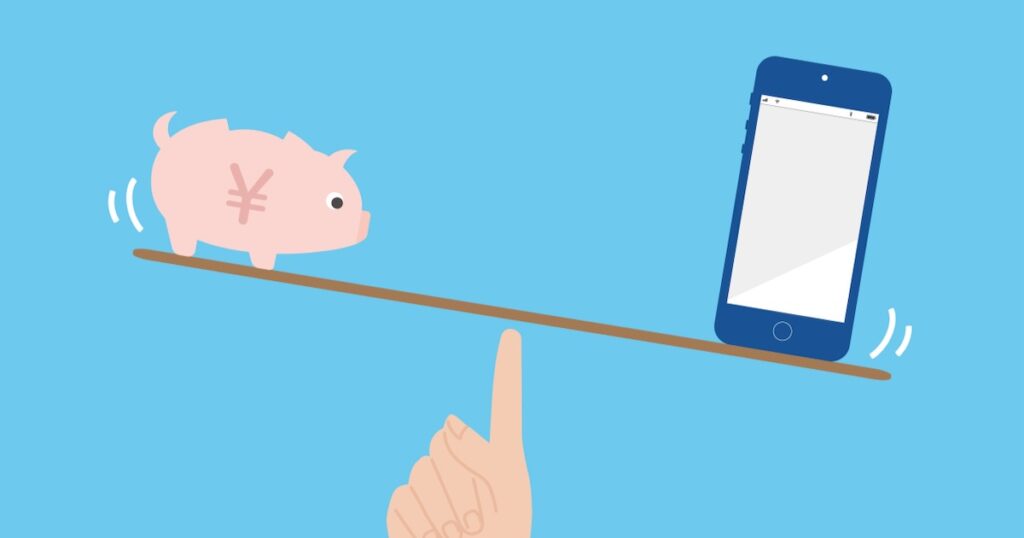

FIREを継続させる:収入と支出のバランスを定点管理

FIREでいちばん難しいのは、「達成」よりも「継続」です。

自由な暮らしを守り抜くには、収入と支出のバランスを定点観測し、定期的な見直しを習慣化することが欠かせません。

とくに在宅ワーク中心のFIREでは、生活費や収入の変動が不意に起こりやすく、気づけば「ジリ貧で継続できないFIRE」になってしまうリスクもあります。

だからこそ私自身は、「マイクロ法人+個人事業主」の二刀流で得た収入や、投資の資産残高を、マネーフォワード MEで毎月チェックし、FIRE生活を軌道に乗せてきました。

私の定点管理のルーティン

| 管理項目 | ツール | チェック頻度 |

|---|---|---|

| 収入(法人・個人) | マネーフォワード MEで一元管理 | 月1回まとめて確認 |

| 支出(生活費・事業費) | マネーフォワード MEで一元管理 | 毎週のレポートで確認 |

| 資産残高(投資含む) | マネーフォワード MEで一元管理 | 月末に資産一覧を更新 |

このように数字を見える化して定点管理するだけで、支出がコントロールされ、「FIRE生活を安定させる仕組み」が自然と身につきます。

特におすすめなのが、マネーフォワード MEのような自動連携型の家計簿アプリ。

頑張らなくても続けられる管理体制が、FIRE生活を守るカギになります。

FIREに向けた資金管理の考え方や、家計簿の使い方についてはこちらも参考になります。

まとめ:二刀流を活かして、サイドFIREを現実に

在宅でFIREを目指す──それは、会社に依存せず、自分の裁量で働き、資産を育てていく生き方です。

今回ご紹介した7つの視点は、どれか1つではなく「掛け合わせる」ことで真価を発揮するものであり、すべて私自身が“在宅でのリアル”として実践してきたサイドFIRE戦略でもあります。

この記事で紹介した7つのステップ

- 収入源を分散する|マイクロ法人+個人事業主の二刀流を構築

- 節税の土台を作る|法人の経費や役員報酬を活かす

- 会計と申告を仕組み化する|クラウドで会計を自動化

- 信頼を得る環境を整える|口座・登記・名刺の3点セット

- 社会保険を最適化する|役員報酬で保険料を設計

- 投資で資産を増やす|SBI証券×新NISAのフル活用

- FIREを継続する|家計と資産の定点観測を習慣化

FIREは「最短ルート」ではなく、「確実ルート」

このルートは、パッと見では遠回りに見えるかもしれません。

でも、コストを抑え、収入を分散し、仕組みで管理するという流れこそが、「FIRE達成」で終わらせずに「FIREを維持し続ける」形へとつながります。

あなたの「自由な働き方と生き方」を形に

この記事が、あなた自身のサイドFIRE実現のヒントになれば幸いです。

在宅でも、マイクロ法人でも、あなたにもできます。

「マイクロ法人+個人事業主の二刀流」をもっと深掘りしたい方はこちらもどうぞ: